甚麼是盜竊罪?

根據香港法例210章盜竊罪條例第2條 (1)『如任何人不誠實地挪佔屬於另一人的財產,意圖永久地剝奪該另一人的財產,即屬犯盜竊罪,而『竊賊』(thief) 及『偷竊』(steal) 亦須據此解釋』青少年常犯偷竊罪行包括『盜竊罪』、『搶劫罪』及 『處理贓物罪』等。

常見罪行/現象(警察年報數字)

被捕青少年人數統計

| 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

10-15歲被捕少年罪犯 | 544 人 | 646 人 | 438 人 | 406 人 | 385 人 | 269 人 | 289 人 | 229 人 | 175 人 | 226 人 |

16-20歲被捕青年罪犯 | 665 人 | 676 人 | 539 人 | 441 人 | 422 人 | 357 人 | 400 人 | 300 人 | 202 人 | 252 人 |

總被捕青少年 | 1,209 人 | 1,140 人 | 977 人 | 847 人 | 807 人 | 626人 | 689 人 | 529 人 | 377 人 | 478 人 |

資料來源:香港警察年報

- 從2008至2015,各年齡組別被捕青少年均下跌。

- 最多青少年因干犯店舖盜竊罪、其它雜項盜竊罪及其它行劫罪被捕。

- 因店舖盜竊罪而被捕青少年中,女性約佔一半。

後果及影響

盜竊罪

香港法例210章盜竊罪條例第9條

任何人犯盜竊罪,即屬犯罪,循公訴程序定罪後,可處監禁10年。

搶劫罪

香港法例210章盜竊罪條例第10條

- 任何人如偷竊,而在緊接偷竊之前或在偷竊時,為偷竊而向任何人使用武力,或使或試圖使任何人害怕會在當時當地受到武力對付,即屬犯搶劫罪。

- 任何人犯搶劫罪,或意圖搶劫而襲擊他人,即屬犯罪,循公訴程序定罪後,可處終身監禁。

處理贓物罪

香港法例210章盜竊罪條例第24條

- 任何人如(在偷竊過程中除外)知道或相信某些貨品是贓物而不誠實地收受該貨品,或不誠實地從事或協助另一人或為另一人的利益而將該貨品保留、搬遷、處置或變現,或作出如此安排,即屬處理贓物。

- 任何人處理贓物,即屬犯罪,循公訴程序定罪後,可處監禁14年。

資料來源源律政司雙語法例資料系統

評估測試 請參考青法網手機應用程式內「青少年違法行為自評表」(Apple iOS及Android Google Play)

處理方法 按此

個案分享

主角及背景

Amy,16歲中四女生,曾干犯盜竊罪並接受警司警誡。

Cindy,15歲中二女生,曾干犯盜竊罪並接受警司警誡。

事件

偷竊行為在青少年當中至為普遍。筆者曾與30名年齡介乎10至17歲干犯偷竊罪行的青少年進行半結構性訪談,了解他們在偷竊行為過程中的犯罪抉擇,發現朋輩起著相當的影響。此研究把特別針對青少年偷竊行為的朋輩影響作出識別及歸類,其中一些結果對於預防青少年成為偷竊者起著啟發的作用。本文更強調,了解朋輩用何種方式影響青少年,比只著眼於青少年與朋輩之聯繫來得更為重要。

犯罪成因分析

- 緊張理論 (Merton, 1957) 指出,由於青少年欠缺合法的途徑獲取他們所想要的物質或感受,他們便會以非法途徑達到他的需要而滿足自己,例如盜竊。

- 青少年亦會因為長期受制於父母、教師及僱主等的反覆教導及命令,因而產生對權威性的反抗心理。為了表現自己的支配能力和機智,對守法意識較薄弱的青少年便會進行盜竊,以贓物和盜竊行為在朋輩中炫耀自己 (陳孟瑩, 1986)。

- 青少年進行盜竊原因包括為了獲得贓物(服飾、食物)以供個人使用、換取金錢以購買毒品或其它物品、無聊、尋求刺激和滿足、朋輩影響、和憂鬱 (Salmelainen, 1995)。

- 青少年進行盜竊主要是受朋友影響或慫恿,其次為好奇、好玩,貪圖一時方便,或有報復和投機的心理 (郭淑媜, 1995)。

- 黃成榮 (Wong, 2005) 的研究發現大部份參與店舖盜竊的青少年都是因為一時衝動而犯罪,他們在犯罪前都未有仔細地考慮到盜竊的得益、危險和後果。

- 青少年容易受朋輩壓力而參與盜竊,有時為了證明自已的友誼和義氣,在不情願下也會聯?進行盜竊。同時為了合理化自己的行為和減少內疚感,青少年會使用中立化技術理論 (Sykes & Matza, 1957) 中的技巧,例如否定責任、否定傷害性、否定被害等來自我調節 (Li, 2008a, 2008b)。

資料來源

Li, J.C.M. (2008a) Theft and delinquency: juvenile crime prevention theories and practice. Hong Kong: City University Press [in chinese]

Li, J.C.M. (2008b) Neutralization techniques, crime decision-making and juvenile thieves. International Journal of Adolescence and Youth, 14(3), 251-265 Merton, R.K. (1957) Social Theory and Social Structure. Glencoe, IL: Free Press.

Salmelainen, P. (1995) The Correlates of Offending Frequency: A Study of Juvenile Theft Offenders in Detention. Sydney: NSW Bureau of Crime Statistics and Research.

Sykes, G. & Matza, D. (1957). Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency. American Sociological Review, 22(6), 664-670

Wong, D.S.W. (2005) A Study of Children’s Shoplifting Behaviour: Implications to Preventive Measures, International Journal of Adolescence and Youth, 12 (1-2), 49-68.

陳孟瑩: 泛論少年竊盜犯罪及防制。台灣: 觀護簡訊社,1985。

郭淑媜: 機車竊盜少年犯罪決策歷程與犯罪預防之探討。東吳大學社會工作研究所碩士論文,1995。

甚麼是毀壞行為?

毀壞行為及相關罪行包括對個人或社會公眾財物的損毀及破壞的行為。青少年主要常犯毀壞行為及相關罪行包括『刑事毀壞』、『縱火』、『勒索』及『高空墜物』等。

常見罪行/現象(警察年報數字)

被捕青少年人數統計

| 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

10-15歲被捕少年罪犯 | 127人 | 130人 | 105人 | 98人 | 69人 | 153人 | 188人 | 212人 | 165人 | 145人 |

16-20歲被捕青年罪犯 | 208人 | 232人 | 172人 | 179人 | 192人 | 253人 | 247人 | 207人 | 184人 | 162人 |

總被捕青少年 | 355人 | 362人 | 277人 | 277人 | 261人 | 406人 | 435人 | 419人 | 349人 | 307人 |

資料來源:香港警察年報

- 從2008至2014, 被捕青少年人數均下跌,2015年略為回升。

- 較多青少年因刑事毀壞,勒索及縱火被捕

後果及影響

摧毀或損壞財產

香港法例200章刑事罪行條例第60條(1)(2)

- 任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產,意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞,即屬犯罪。

- 任何人無合法辯解而摧毀或損壞任何財產(不論是屬於其本人或他人的):

- 意圖摧毀或損壞任何財產或罔顧任何財產是否會被摧毀或損壞;及

- 意圖藉摧毀或損壞財產以危害他人生命或罔顧他人生命是否會因而受到危害,即屬犯罪。

香港法例200章刑事罪行條例第63條

- 任何人犯第60條所訂的縱火的罪行或第60(2)條所訂的罪行(不論是否屬縱火),一經循公訴程序定罪,可處終身監禁。

- 任何人犯本部所訂的其他罪行,一經循公訴程序定罪,可處監禁10年。

縱火

香港法例200章刑事罪行條例第60條(3)

用火摧毀或損壞財產而犯本條所訂罪行者,須被控以縱火。

香港法例200章刑事罪行條例第63條

- 任何人犯第60條所訂的縱火的罪行或第60(2)條所訂的罪行(不論是否屬縱火),一經循公訴程序定罪,可處終身監禁。

- 任何人犯本部所訂的其他罪行,一經循公訴程序定罪,可處監禁10年。

勒索罪

香港法例210章盜竊罪條例第23條

- 任何人如為使自己或另一人獲益,或意圖使另一人遭受損失,而以恫嚇的方式作出任何不當的要求,即屬犯勒索罪;而就此而言,凡以恫嚇的方式作出要求, 均屬不當,除非作出要求的人在如此要求時─

- 相信他有合理理由作出該項要求;及

- 相信使用恫嚇是加強該項要求的適當手段。

- 所要求的作為或不作為的性質是無關鍵性的,而不論該項恫嚇是否與作出要求的人將採取的行動有關,並無關鍵性。

- 任何人犯勒索罪,即屬犯罪,循公訴程序定罪後,可處監禁14年。

- 任何人管有或在其控制下有以恫嚇方式對任何人作出不當要求的信件或文字,即屬犯罪,循公訴程序定罪後,可處監禁10年。

- 如任何人證明他管有或在其控制下有該信件或文字乃另有他用,並無意圖使用該信件或文字,則不屬犯第(4)款所訂的罪行。

資料來源 律政司雙語法例資料系統

評估測試 請參考青法網手機應用程式內「青少年違法行為自評表」(Apple iOS及Android Google Play)

處理方法 按此

個案分享

主角及背景

德仔,16歲 中四學生,未有案底。

阿B,14歲中三學生,未有案底。

事件

德仔和阿B來自同一中學,一天晚上,兩人飲酒後在路邊拿起木棍,打爛一輛汽車車頭擋風玻璃,兩人當場被捕。之後,德仔與阿B承認自己所犯事情,本來警方打算正式起訴兩人,不過由於車主念及兩人年紀尚輕,不想毀兩人前途,加上願意賠償車主一塊新玻璃,最後接受警司警誡。

犯罪成因分析

- 人的本我(Id)中存有破壞和自我摧毀意識,當本我失控或超越自我(Ego)及超我(Superego) ,人便會破壞自己或身邊的事物 (Freud, 1949)。

- 在次文化理論中,年青人之間會有他們特定的文化和規範 (例如以破壞公物表現自己反叛性格),可能會害怕因拒絕別人而成為離群的一個,因而很容易受朋友影響和在不懂得拒絕下而犯罪 (Cohen, 1955)。

- 縱火及毀壞行為原因有六種:破壞心態、獲得興奮感覺、賺取利益、報復、隱瞞其它犯罪証據和極端主義 (Barnett & Spitzer, 1994)。

- 縱火是表現個人操控權力和暴力的終極表現,而縱火行為會變得越來越頻密,縱火範圍也會越來越大 (Canter & Fritzon, 1998)。

資料來源

Barnett, W., & Spitzer, M. (1994). Pathological fire-setting 1951-1991: A review. Medicine, Science & Law, 34, 4-20.

Canter, D., & Fritzon, K. (1998). Differentiating arsonists: A model of firesetting actions and characteristics. Legal and Criminological Psychology, 3, 73-96.

Cohen, A. K. (1955). Delinquent Boys: The Culture of the Gang, Glencoe. IL: Free Press.

Freud, S. (1949) The Ego and the Id. London: The Hogarth Press Ltd.

甚麼是非法社團?

根據社團條例第十八條,『三合會/黑社會』或『使用任何三合會儀式,或採用或使用任何三合會名銜或術語的社團』均屬於非法社團(unlawful society) 。青少年常犯的黑社會相關問題及罪行包括『自稱三合會成員』,『非法集結』。

常見罪行/現象(警察年報數字)

被捕青少年人數統計

| 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

|

10-15歲被捕少年罪犯 |

66人 |

75人 |

37人 |

15人 |

23人 |

22人 |

22人 |

38人 | 71人 | 37人 |

| 16-20歲被捕青年罪犯 |

144人 |

291人 |

137人 |

96人 |

87人 |

28人 |

35人 |

48人 | 55人 | 32人 |

|

總被捕青少年 |

210人 |

366人 |

174人 |

111人 |

110人 |

50人 |

57人 |

86人 | 126人 | 69人 |

資料來源:香港警察年報

- 被捕青少年在2013至2014年回落,但在2015年明顯回升。

- 被捕青少年中, 以男性為主。

- 由於與三合會有關罪行繁多及難以清楚界定,以上只統計非法會社罪行,並不包括其它相關罪行。

後果及影響

非法集結

香港法例245章公安條例第18條

- 凡有3人或多於3人集結在一起,作出擾亂秩序的行為或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為,意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕如此集結的人會破壞社會安寧,或害怕他們會藉以上的行為激使其他人破壞社會安寧,他們即屬非法集結。

- 集結的人如作出如上述般的行為,則即使其原來的集結是合法的,亦無關重要。

-

任何人如參與憑藉第(1)款屬非法集結的集結,即犯非法集結罪。

- 一經循公訴程序定罪,可處監禁5年;及

- 一經循簡易程序定罪,可處罰款$5,000及監禁3年。

成員身份等(身為三合會成員/自稱三合會成員)

香港法例151章社團條例第20條

-

除第(2)款另有規定外,任何人如屬非法社團的成員,或以非法社團成員身分行事,或參加非法社團的集會,或向非法社團付款或給予援助,或為非法社團的目的而付款或給予援助,即屬犯罪,一經循公訴程序定罪:

- 如屬首次就該項罪行被定罪,可處罰款$20,000及監禁12個月;及

- 如屬第二次或其後就該項罪行被定罪,可處罰款$50,000及監禁2年。

-

任何人如屬三合會社團的成員,或以三合會社團成員身分行事,或自稱或聲稱是三合會社團的成員,或參加三合會社團的集會,或向三合會社團付款或給予援助,或為三合會社團的目的而付款或給予援助,或保管或控制或被發現管有屬於或關於三合會社團或三合會社團任何分支機構的任何簿冊、帳目、字據、成員名單、印章、旗幟或徽章,則不論該社團或該分支機構是否在香港成立,該人亦屬犯罪,一經循公訴程序定罪:

- 如屬首次就該項罪行被定罪,可處罰款$100,000及監禁3年;及

- 如屬第二次或其後就該項罪行被定罪,可處罰款$250,000及監禁7年。

資料來源:律政司雙語法例資料系統

評估測試 請參考青法網手機應用程式內「青少年違法行為自評表」(Apple iOS及Android Google Play)

處理方法 按此

個案分享

主角及背景

車仔,16歲 中三畢業,沒有案底。

樂,16歲,沒有案底。

事件

車仔在上堂時講粗口,被同學向老師告發,下課後,車仔約了那位同學在飯堂講數,並自稱三合會會員,與另一同學樂合謀毆打該位同學。事後該同學在面上留下明顯傷痕,老師追問下,該同學和盤托出事實,老師決定報警,車仔被警察拘捕。在過程中,樂沒有被捕,車仔在警誡下供出樂,事後樂亦被捕。警方考慮車仔與樂在過程合作,態度良好,傷人程度並不嚴重,警方給予車仔與樂警司警誡。

犯罪成因分析

- 青少年接受社會所訂立的成就目標例如致富,但缺乏達至目標的合法手段,便可能產生沮喪感覺及壓力,運用違規或違法手法取其需要 (Merton, 1938)。長期 受三合會文化影響導致青少年更遠離正確價值觀念例如努力讀書及工作,反而以打鬥、加入三合會及參與犯罪工作成為個人成功目標。

- 為了建立自己在黑社會的身份和地位及賺取更多金錢,青少年會從暴力罪行轉而參與有組織罪行,例如販毒,買私煙等。

- 在不健全家庭生活的青少年,因與家庭系?疏離而往往會投放更多時間與不良的同輩在一起,甚至加入青少年群黨或黑社會 (Bjerregarrd & Smith, 1993)。

- 由於青少年經常被幫派騷擾及欺凌,在缺乏安全感或面對壓力下而加入或自稱某個三合會組織作為保護盾 (Chu, 2005)。

- 在個人層面方面,青少年處於成長階段,正在尋索自己的身分。當青少年欠缺父母樹立的榜樣,及在學業上表現欠佳,便從四周尋索其他身分。當三合會成員 在社區內出現,加上社區或傳播媒介對青少年加上負面標籤,他們便會較傾向接受三合會次文化 (朱耀光, 2005)。

- 青少年最常通過朋輩接觸黑社會,在社教化的過程下慢慢地接納黑社會的行為,價值觀及文化,再而犯罪 (Lo, 2012)。

資料來源

Bjerregaard, B., & Smith, C. (1993). Gender differences in gang participation, delinquency and substance use. Journal of Quantitative Criminology, 9, 329-355.

Chu, Y.K. (2005) Hong Kong Triads After 1997. Trends in Organized Crime, 8(3), 5-11

Lo, T.W. (2012) Triadization of Youth Gangs in Hong Kong. British Journal of Criminology, 52(3), 556-576

Merton, R (1938). Social Structure and Anomie. American Sociological Review, 3, 672-82

朱耀光,香港天水圍青少年群黨之分析,香港社會科學學報第29期,2005,頁1-27

甚麼是青少年常犯暴力罪行?

青少年常犯暴力相關問題及罪行包括『普通襲擊』、『襲擊致造成身體傷害』、『傷人或對他人身體加以嚴重傷害』、『意圖造成身體嚴重傷害而射擊、企圖射擊』、『傷人或打人』、『在公眾地方打鬥』、『恐嚇』、『勒索罪』及『襲警』等。

常見罪行/現象(警察年報數字)

被捕青少年人數統計

| 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

|

10-15歲被捕少年罪犯 |

289人 |

290人 |

186人 |

255人 |

290人 |

294人 |

382人 |

358人 | 352人 | 404人 |

|

16-20歲被捕青年罪犯 |

637人 |

545人 |

493人 |

409人 |

440人 |

370人 |

515人 |

364人 | 344人 | 394人 |

|

總被捕青少年 |

926人 |

835人 |

679人 |

664人 |

730人 |

664人 |

897人 |

722人 | 696人 | 798人 |

資料來源:香港警察年報

- 被捕青少年在2008至2016年期間持續下降。

- 被捕青少年中, 以男性為主。

- 最多青少年因干犯傷人罪、嚴重毆打罪及在公眾地方打鬥罪被捕。

後果及影響

普通襲擊

香港法例212章侵害人身罪條例第40條

任何人因普通襲擊而被定罪,即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行,可處監禁1年。

傷人或對他人身體加以嚴重傷害

香港法例212章侵害人身罪條例第39條

任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪,即屬犯可循公訴程序審訊的罪行,可處監禁3年。

襲擊致造成身體傷害

香港法例212章侵害人身罪條例第19條

任何人非法及惡意傷害他人或對他人身體加以嚴重傷害,不論是否使用武器或器具,均屬犯可循公訴程序審訊的罪行,可處監禁3年。

意圖造成身體嚴重傷害而射擊、企圖射擊、傷人或打人

香港法例212章侵害人身罪條例第17條

任何人意圖使任何人受殘害、外貌毀損、成為傷殘或身體受其他形式的嚴重傷害,或者意圖抗拒或防止任何人受到合法拘捕或扣留而:

- 以任何方式非法及惡意傷害任何人或導致任何人身體受嚴重傷害;或

- 向任何人射擊;或

- 拉動扳機或以任何其他方式,企圖用上膛槍械向任何人發射,即屬犯可循公訴程序審訊的罪行,可處終身監禁。

在公眾地方打鬥

香港法例245章公安條例第25條

任何人在公眾地方參與非法打鬥,即屬犯罪,一經循簡易程序定罪,可處罰款$5,000及監禁12個月。

禁止某些恐嚇作為

香港法例200章刑事罪行條例第24條

任何人威脅其他人:

- 會使該其他人的人身、名譽或財產遭受損害 ;或

- 會使第三者的人身、名譽或財產遭受損害,或使任何死者的名譽或遺產遭受損害;或

-

會作出任何違法作為,而在任何上述情況下意圖

- 使受威脅者或其他人受驚;或

- 導致受威脅者或其他人作出他在法律上並非必須作出的作為;或

- 導致受威脅者或其他人不作出他在法律上有權作出的作為,即屬犯罪。

香港法例200章刑事罪行條例第27條

任何人犯第24或25條的罪行,一經循簡易程序定罪,可處罰款$2,000及監禁2年,一經循公訴程序定罪,可處監禁5年。

意圖犯罪而襲擊或襲警

香港法例212章侵害人身罪條例第36條

任何人:

- 意圖犯可逮捕的罪行而襲擊他人;或

- 襲擊、抗拒或故意阻撓在正當執行職務的任何警務人員或在協助該警務人員的人;或

- 意圖抗拒或防止自己或其他人由於任何罪行受到合法拘捕或扣留而襲擊他人,即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行,可處監禁2年。

資料來源 律政司雙語法例資料系統

評估測試 請參考青法網手機應用程式內「青少年違法行為自評表」(Apple iOS及Android Google Play)

處理方法 按此

社工文章分享:學習情緒管理

初中生Packy和Wincy(化名)校內成績稍遜,亦曾逃學和欺負低年級學生。有一次,兩人反被低年級女生輕蔑和說是非,雙方意氣之下於學校操場吵架,兩人更威嚇對方下課後到附近公園「講數」,不然會對她們不利。校方得悉事件後,立刻召見有份參與的學生。最後,Packy和Wincy被罰記過,其他人則被警告及記缺點。

如果你在學校與同學發生衝突或吵架,會怎樣做? 新學生伊始,大家又有機會認識新同學,但並不是每個都「合眼緣」能成為好朋友。稍有擺出高傲、瞧不起別人的姿態,可能就會被同學視為挑釁;雙方如果繼續堅持己見,很容易發生衝突,後果不堪設想。同學間彼此認識時,如果談不攏便針鋒相對、說出咄咄逼人的話,很容易失控和做出非理性的行為,最有文的解決辦法,莫過於做好情緒管理,學習紓解壓力。

別以為Packy和Wincy與一群女學生「動口不動手」只是件小事,根據香港法例200章<<刑事罪行條例第24條>>,任何人均禁止進行恐嚇行為,例如威脅人身、名譽或財產遭受損害,而使受威脅者或其他人受驚。大家了解法律責任是相當重要的,因為大部份衝突的源頭都是由「芝?綠豆」的小事而引起,一經循公訴程序定罪,可處監禁5年。

透過學校認識Packy和Wincy,知道她們本質不壞,惟青春期的反叛,令他們做出違規行為,因此鼓勵她們參加舞蹈、樂器等訓練班,從中發掘興趣,培養正確的待人態?。經過一輪訓練,她們在多次表演中獲得父母和教師支持,同時又提升了自信心,再不會輕蔑他人。

個案分享

主角及背景

左仔,十五歲,在學。

事件

左仔是一名籃球健將,也是學校的籃球隊主力之一。在一日的下課後,相約幾名相熟的朋友到住所附近的籃球場打波。在打波時對手多次作出語言上的挑釁,肢體上也有多次的碰撞,左仔和他的朋友巳經開始沉不住氣。在一次的碰撞中,左仔被撞倒在地上,左仔終於忍不住向對手揮拳,他的朋友也上前參與打鬥,最後全部人被拘捕。警方最初考慮向左仔控以在公眾地方打鬥罪,但考慮左仔未有犯事紀錄,在校內也一直行為良好,故此決定對左仔進行警司警誡。

犯罪成因分析

- 假如父母有暴力傾向或曾向伴侶或子女使用暴力,子女較易傾向使用暴力或出現與暴力有關偏差行為 (Tung, 2001)。

- 青少年使用暴力原因包括受媒體影響、受毒品影響、受群黨影響、失學/失業、貧窮、同儕壓力、破碎家庭、貧困家庭環境/惡鄰、無知 (the National Campaign to Stop Violence, 2000)。

- 社會學習理論指出,青少年會模仿傳媒所描繪的暴力行為令自己的行為更有侵略性 (Anderson and Bushman, 2002)。

- 為了合理化自己的暴力行為,青少年會使用中立化技術理論 (Matza and Sykes, 1957) 中的技巧,例如否定責任、否定傷害、譴責責備者、標榜忠誠度等來自我調節及減少內疚感 (Li & Lo, 2006)。

- 青少年受黑社會和街頭童黨次文化所影響,認為聯群結黨運用暴力就是解決問題的唯一方法 (香港青年協會, 2011)。

- 青少年在情緒管理及處理問題上技巧不足,挫敗感和悲觀感覺揮之不去,由此促使他們對社會及其他人產生敵意,並利用群暴行為來保護自己 (香港青年協會, 2011)。

資料來源

Anderson, C. A. & Bushman, B. J. (2002). Human Aggression. Annual Review of Psychology, 53, 27-51.

Li, J.C.M. & Lo, T.W. (2006) Youth gang violence and neutralization techniques. Journal of Youth Studies, 9 (2), 142-150.

The National Campaign to Stop Violence (2000). Citing Websites. In Top 10 Causes of Violence, According to Young People. Retrieved January 13, 2011, from http://www.adherents.com/misc/violence.html.

Sykes, G. & Matza, D. (1957). Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency. American Sociological Review. 22(6). 664-670

Tung, Y.K. (2001) Age-Varying Effects of Negative Relations with Parents, School, and Peers on the Initiation of American Adolescent Violent Behavior as a Dynamic Analysis. Journal of Criminology, 6, 63-94

香港青年協會: 暴亦有「導」──青少年群暴行為輔導彙編 。香港: 香港青年協會,2011。

甚麼是青少年常犯的詐騙罪行?

為了不勞而穫,有部份青少年做出詐騙行為,包括『欺詐罪』及『以欺騙手段取得金錢利益罪』等。

常見罪行/現象(警察年報數字)

被捕青少年人數統計

|

|

2014年 |

2015年 |

2016年 |

2017年 |

2018年 |

2019年 |

2020年 |

2021年 |

2022年 |

2023年 |

|

10-15歲被捕少年罪犯 | 57人 | 29人 | 17人 | 16人 | 15人 | 10人 | 19人 | 14人 | 9人 | 41人 |

16-20歲被捕青年罪犯 | 223人 | 211人 | 162人 | 103人 | 131人 | 98人 | 179人 | 180人 | 349人 | 567人 |

總被捕青少年 | 280人 | 240人 | 179人 | 119人 | 146人 | 108人 | 198人 | 194人 | 358人 | 608人 |

資料來源:香港警察年報

後果及影響

欺詐罪

香港法例210章盜竊罪條例第16A條

- 如任何人藉作任何欺騙(不論所作欺騙是否唯一或主要誘因)並意圖詐騙而誘使另一人作出任何作為或有任何不作為,而導致:

- 該另一人以外的任何人獲得利益;或

- 該進行誘使的人以外的任何人蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利,則該進行誘使的人即屬犯欺詐罪,一經循公訴程序定罪,可處監禁14年。

- 為施行第(1)款,任何人如在進行欺騙時意圖藉所進行的欺騙(不論所進行的欺騙是否唯一或主要誘因)誘使另一人作出任何作為或有任何不作為,而因此會導致該款(a)及(b)段所提述的兩種後果或其中一種後果產生,則該人須被視為意圖詐騙。

- 為施行本條:

- 『不利』(prejudice) 指在經濟上或所有權上的任何損失,不論是暫時性的或是永久性的;

- 『作為』(act) 與“不作為”(omission) 分別包括一連串的作為與一連串的不作為;

- 『利益』(benefit) 指在經濟上或所有權上的任何獲益,不論是暫時性的或是永久性的;

- 『欺騙』(deceit) 指就事實或法律而以語言文字或行為作出的任何欺騙,包括與過去、現在或將來有關的欺騙,以及就進行欺騙的人或任何其他人的意圖而作出的欺騙,而在本定義中,行為指任何作為或不作為,欺騙則指蓄意或罔顧後果地作出的欺騙;

- 『損失』(loss) 包括未有取得可取得的東西而引致的損失,以及失去已有的東西而引致的損失;

- 『獲益』(gain) 包括藉保有已有的東西而獲益,以及藉取得未有的東西而獲益。

- 本條並不影響或修改普通法中的串謀詐騙罪。

以欺騙手段取得金錢利益(行騙)

香港法例210章盜竊罪條例第18條

- 任何人以欺騙手段(不論該欺騙手段是否唯一或主要誘因)而不誠實地為自己或另一人取得任何金錢利益,即屬犯罪,循公訴程序定罪後,可處監禁10年。

- 視為為某人取得本條所指的金錢利益的情況如下:

- 他獲得銀行或接受存款公司,或其主要業務是提供信貸的任何附屬公司給予

- 信貸服務或信貸安排;

- 改善或延展信貸服務或信貸安排的條款;或

- 帳戶上的貸項或債務抵銷,不論任何該等信貸服務、信貸安排或帳戶:

- 是以他的名義或另一人的名義開戶;或

- 是否可依法強制執行;

- 他獲容許以透支方式借款,或獲容許取得任何保險單或年金合約,或得以改善他獲容許如此辦的條款,不論任何該等透支、保險單或年金合約

- 是以他的名義或另一人的名義開戶;或

- 是否可依法強制執行;或

- 他獲給予機會在某職位或受僱工作賺取報酬或賺取更多的報酬,或以賭博贏取金錢。

- 就本條而言:

- 『附屬公司』(subsidiary) 的涵義與《公司條例》(第32章)中該詞的涵義相同;

- 『接受存款公司』(deposit-taking company) 指《銀行業條例》(第155章)第2(1)條所指的接受存款公司或有限制牌照銀行;

- 『欺騙手段』(deception) 的涵義與第17條中該詞的涵義相同;

- 『銀行』(bank) 指

- 《銀行業條例》(第155章)第2(1)條所指的銀行;及

- 由或根據香港以外任何地方的法律或其他權限成立為法團的銀行,而在此方面,成立為『法團』(incorporated)包括設立;及

- 並非《銀行業條例》(第155章)第2(1)條所指的銀行。

- 他獲得銀行或接受存款公司,或其主要業務是提供信貸的任何附屬公司給予

資料來源 律政司雙語法例資料系統

評估測試 請參考青法網手機應用程式內「青少年違法行為自評表」(Apple iOS及Android Google Play)

處理方法 按此

個案分享

主角及背景

豬頭,17歲,中五畢業,無業,未有案底。

事件

豬頭是一名17歲男孩,經常玩網上遊戲。一次他向網友兜售武器,一名網友過數1,000元後,並沒有給對方武器,如事者他前後向四名人行騙,最其中一人受害者報警。豬頭被控網上行騙,雖然先前未有犯案,但由於屬有計劃干犯罪行,最終被判120小時社會服務令。

犯罪成因分析

- 迷亂理論 (Merton, 1938) 指出如果年青人無法以正常方式去獲取他們的目標,便會對生活感到壓力,走向犯罪行為,以不合法的方式來滿足自己的慾望。

- 緊張理論 (Cohen, 1955) 指出偏差行為的產生是來自於個人在社會環境遭受挫敗,如家庭經濟上遇到困難時,無法獲得合法的社會地位或經濟成就, 便很容易以反抗行為或犯罪行為來宣洩內在的挫折。

- 部份青少年自以為自己非常聰明,加上希望以最快捷和不勞而獲的詐騙手法得到金錢回報。

資料來源

Merton, R (1938). Social Structure and Anomie. American Sociological Review 3: 672-82.

Cohen, A. K. (1955). Delinquent Boys: The Culture of the Gang, Glencoe. IL: Free Press.

甚麼是防禦性罪行?

防禦性罪行是指一些行為將會引致或帶來罪行的發生。青少年常犯防禦性罪行包括『遊蕩』、『在公眾地方管有攻擊性武器』及『外出時備有偷竊用的物品等等』。

常見罪行/現象(警察年報數字)

被捕青少年人數統計

|

|

2014年 |

2015年 |

2016年 |

2017年 |

2018年 |

2019年 |

2020年 |

2021年 |

2022年 |

2023年 |

|

10-15歲被捕少年罪犯 |

20人 |

17人 |

23人 |

24人 |

16人 |

95人 |

72人 |

35人 | 22人 | 29人 |

|

16-20歲被捕青年罪犯 |

107人 |

98人 |

101人 |

96人 |

79人 |

314人 |

142人 |

70人 | 38人 | 51人 |

|

總被捕青少年 |

127人 |

115人 |

124人 |

120人 |

95人 |

409人 |

214人 |

105人 | 60人 | 80人 |

資料來源:香港警察年報

- 被捕青少年在2014年輕微上升,2015年有所回落。

- 最多青少年因藏有攻擊性武器,遊蕩和外出時備有偷竊用的物品等而被捕。

後果及影響

遊蕩

香港法例200章刑事罪行條例第160條(1)

- 任何人在公眾地方或建築物的共用部分遊蕩,意圖犯可逮捕的罪行,即屬犯罪,可處罰款$10,000及監禁6個月。(由1992年第74號第3條代替)

- 任何人在公眾地方或建築物的共用部分遊蕩,並以任何方式故意妨礙他人使用該公眾地方或該建築物的共用部分,即屬犯罪,一經定罪,可處監禁6個月。

- 任何人在公眾地方或建築物的共用部分遊蕩,不論單獨或結伴在該處出現,而導致他人合理地擔心本身的安全或利益,即屬犯罪,一經定罪,可處監禁2年。

-

在本條中,就建築物而言,『共用部分』(common parts) 指:

- 入口大堂、門廊、通路、走廊、樓梯、樓梯平台、天台、升降機或自動梯;

- 建築物佔用人共用的地窖、洗手間、水廁、房、浴室或廚房;

- 圍地、車房、停車場、汽車間,或里。;

在公眾地方管有攻擊性武器

香港法例245章公安條例第33條

- 任何人如無合法權限或合理辯解而在任何公眾地方攜有任何攻擊性武器,即屬犯罪,一經循簡易程序或公訴程序定罪,可按第(2)款指明的方式判處刑罰。 (由1978年第27號第2條修訂)

-

被裁定犯第(1)款所訂的罪行的人

- 如年齡未滿14歲,須按照《少年犯條例》(第226章)的條文處理;

-

如年齡已滿14歲但不足17歲,須

- 判處不超過3年的監禁; (由1990年第73號第2條代替)

- 判處根據《勞教中心條例》(第239章)條文發出的羈留令,但須符合該條例的條文;(由2001年第11號第16條修訂)

- (由1990年第73號第2條廢除)

- 在符合《教導所條例》(第280章)的條文下,判處在該條例所指的教導所羈留;或 (由1978年第27號第2條代替。由2001年第11號第16條修訂)

- 在符合《更生中心條例》(第567章)的條文下,判處在該條例所指的更生中心羈留; (由2001年第11號第16條增補)

-

如年齡已滿17歲但不足25歲,須:

- 判處不超過3年的監禁; (由1990年第73號第2條代替。由2001年第11號第16條修訂)

- 判處根據《勞教中心條例》(第239章)條文發出的羈留令,但須符合該條例的條文;或 (由2001年第11號第16條修訂)

- (由1990年第73號第2條廢除)

- 在符合《更生中心條例》(第567章)的條文下,判處在該條例所指的更生中心羈留;(由2001年第11號第16條增補)

- 如年齡在25歲或以上,須判處不超過3年的監禁。

- 除年齡未滿14歲的人外,凡任何人被控犯本條所訂的罪行,法庭不得行使《裁判官條例》(第227章)第36條或《罪犯感化條例》(第298章)第3條所授予的權力。

- 凡年齡已滿14歲但不足16歲的人被裁定犯本條所訂的罪行,《少年犯條例》(第226章)第11(2)條對他並不適用。

- 除非得律政司司長同意,否則不得就本條所訂的罪行提出檢控,但本款並不阻止就任何該等罪行而逮捕或發出手令逮捕任何人,亦不阻止將被控犯任何該等罪行的人扣押或保釋。

-

警務人員如合理地相信:

- 在任何地方有人已犯、正犯或可能犯第18或19條所訂的罪行;及

- 在犯該罪行過程中曾經使用或可能使用攻擊性武器, 該警務人員可在該地方的附近範圍內,於公眾地方截停和搜查任何人,以確定該人有否犯本條所訂的罪行。(由1995年第77號第12條代替)

- 任何人就任何攻擊性武器被裁定犯第(1)款所訂的罪行,法庭可下令將該攻擊性武器沒收。

- 在本條內,『公眾地方』(public place) 包括在任何處所的公用部分,即使公眾人士或任何一類公眾人士無權進入或不准進入該公用部分或該處所亦然。

外出時備有偷竊用的物品等

香港法例210章盜竊罪條例第27條

- 任何人不在其居住地方時備有任何物品以供入屋犯法、盜竊或行騙過程中使用,或在與入屋犯法、盜竊或行騙有關的事項上使用,即屬犯罪,循公訴程序定罪後,可處監禁3年。

- 凡任何人被控犯本條所訂的罪行,則證明他備有任何製造或改裝作入屋犯法、盜竊或行騙之用的物品,即作為他備有該等物品作該等用途的證據。

就本條而言,第14條所訂的取用運輸工具的罪行,須被視為盜竊罪,而『行騙』(cheat) 則指第17條所訂的罪行。

資料來源 律政司雙語法例資料系統

評估測試 請參考青法網手機應用程式內「青少年違法行為自評表」(Apple iOS及Android Google Play)

處理方法 按此

甚麼是賭博相關問題及罪行?

現今社會賭博風氣對青少年的影響日益嚴重,賭博的文化從家裡開始,到朋輩影響,再到社會的訊息,帶給青少年錯誤的價值觀,錯誤地令賭博成為要達到賺錢、增強自我價值的途徑。青少年常犯賭博罪行主要為『在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博』。

常見罪行/現象(警察年報數字)

被捕青少年人數統計

| 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

|

10-15歲被捕少年罪犯 |

0人 |

0人 |

1人 |

0人 |

0人 |

0人 |

0人 |

1人 | 0人 | 0人 |

|

16-20歲被捕青年罪犯 |

3人 |

8人 |

14人 |

6人 |

11人 |

4人 |

9人 |

18人 | 15人 | 14人 |

|

總被捕青少年 |

3人 |

8人 |

15人 |

6人 |

11人 |

4人 |

19人 |

19人 | 15人 | 14人 |

資料來源:香港警察年報

- 根據前線社工經驗,絕大部份青少年會在家中或私人地方與朋友進行賭博,故此以上被捕數字並不能真實反映青少年參與賭博之人數和實況

後果及影響

在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博

香港法例148章賭博條例第13條(2)

- 任何人如在賭場以外的任何場所(不論公眾人士能否進入其內或是否獲准進入其內)或在任何街道上營辦或管理或以其他方式控制非法賭博,即屬犯罪,一經定罪,可處罰款$50,000及監禁2年。(由2002年第12號第8條代替)

-

任何人如在任何上述場所或任何街道上非法賭博,即屬犯罪,可處以下刑罰:

- 如首次定罪,可處罰款$10,000及監禁3個月;

- 如第2次定罪,可處罰款$20,000及監禁6個月;

- 如第3次或其後再定罪,可處罰款$30,000及監禁9個月。

評估測試 按此

處理方法 按此

犯罪成因分析

- 研究顯示不少病態賭博的成年人在小童期便開始賭博。賭博問題亦有年輕化的趨勢,原因可能是參與賭博的機會大增,而愈是年輕參與賭博的兒童,變成問題賭徒的機會愈大 (Griffiths & Wood,2000)。

- 大部份參與賭博青少年由最初只在家庭中賭錢,隨時間慢慢脫離家人,轉向和朋友或陌生人賭錢 (香港中華基督教青年會, 2004)。

- 男性、年紀較長、有違規行為,和每月有較多金錢可供使用的青年人均出現較多的病態賭博特徵 (東華三院平和坊, 2005)。

- 不少青少年都是為了獲得挑戰感、刺激感和滿足感而賭博,有部份可能是為了融入朋友的圈子和文化,因而聚在一起賭博。

資料來源

Griffiths, M.D. & Wood, R.T.A. (2000). Risk factors in adolescence: The case of gambling, video-game playing and the internet. Journal of Gambling Studies, 16, 199-225.

香港中華基督教青年會:香港青年賭博調查研究結果撮要。香港:香港中華基督教青年會,2004。

東華三院平和坊:香港人參與賭博活動研究調查。香港:東華三院平和坊,2005。

甚麼是雜項罪行?

青少年常犯其它罪行包括 『錯誤/提供虛假資料予警方』、『公眾地方內擾亂秩序行為(在公眾地方行為不檢)』、『售賣未完稅物品』、『管有偽造身分證(藏有他人身份證)』及『身分證的轉讓(轉移他人身份證給他人)』等。

常見罪行/現象(警察年報數字)

被捕青少年人數統計

| 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

|

10-15歲被捕少年罪犯 |

247人 |

243人 |

199人 |

151人 |

152人 |

406人 |

345人 |

303人 | 286人 | 203人 |

|

16-20歲被捕青年罪犯 |

689人 |

788人 |

572人 |

427人 |

493人 |

1,760人 |

1,161人 |

483人 | 460人 | 444人 |

|

總被捕青少年 |

936人 |

1031人 |

771人 |

578人 |

645人 |

2,166人 |

1,506人 |

786人 | 746人 | 647人 |

資料來源:香港警察年報

- 大部份青少年因提供虛假資料予警方,在公眾地方行為不檢、妨礙公安罪行、售賣未完稅物品及藏有他人身份證和轉移身份證給他人而被捕。

後果及影響

隱瞞罪行的罰則 (浪費警力)

香港法例221章刑事訴訟程序第91條(2)

如某人犯可逮捕的罪行,而任何其他人知悉或相信有人已犯該罪行或另一可逮捕的罪行,並知悉或相信他有在確保罪犯就該罪行而被檢控或定罪方面可能有關鍵性幫助的資料,但接受或同意接受任何不披露該資料的代價,即屬有罪,如循公訴程序定罪,可處監禁2年。

錯誤/提供虛假資料予警方

香港法例232章警隊條例第63條

任何人襲擊或抗拒執行職責的警務人員,或協助或煽惑任何人如此襲擊或抗拒,或在被要求協助該執行職責的人員時拒絕協助,或意圖妨礙或拖延達到公正的目的而提供虛假資料,以蓄意誤導或企圖誤導警務人員,循簡易程序定罪後,可處罰款$5,000及監禁6個月。

香港法例232章警隊條例64條

任何人明知地:

- 向警務人員虛報或導致他人虛報有人犯罪;或

- 提供虛假資料或作出虛假的陳述或指控,以誤導警務人員,即屬犯罪,循簡易程序定罪後,可處罰款$1,000及監禁6個月。

公眾地方內擾亂秩序行為

香港法例245章公安條例第17B條

- 任何人在為某事情而召開的公眾聚集中作出擾亂秩序行為,或煽惑他人作出此種行為,以阻止處理該事情,即屬犯罪,一經定罪,可處罰款$5,000及監禁12個月。

- 任何人在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為,或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞,或派發或展示任何載有此等言詞的文稿,意圖激使他人破壞社會安寧,或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞,即屬犯罪,一經定罪,可處罰款$5,000及監禁12個月。

售賣未完稅物品

根據香港法例109章應課稅品條例第3條(1)、第17條(1)及(6),任何人士若處理、管有、售賣或購買未完稅物品,均屬違法行為。一經法庭定罪,根據應課稅品條例附表2,最高刑罰為罰款一百萬元及監禁兩年。

香港法例109章應課稅品條例第3條(1)

-

本條例適用於─

- (除第3AA條另有規定外)飲用酒類;

- 煙草(《公眾?生及市政條例》(第132章)第2(1)條所指的無煙煙草產品除外);

-

以下各類碳氫油─

- 飛機燃油;

- 輕質柴油;

- 汽油;及

- 火水;及

- 甲醇。

香港法例109章應課稅品條例第17條(1)及(6)

-

任何人不得進口或出口或管有、看管或控制,或以任何方式處理或處置任何本條例適用的貨品,除非─

- 按照本條例條文的規定;或

- 該人已解除由本條例或根據本條例向他施加的關於該等貨品的一切義務。

-

任何人不得管有、保管或控制任何應課稅貨品,除非─

-

該人是─

- 移走許可證或出口許可證的持有人或其受僱人,並按照許可證的規定,親自將貨品從某一地方、船舶、車輛、鐵路列車或飛機直接運往另一地方、船舶、車輛、鐵路列車或飛機;或

- 一般保稅倉的持牌人或其受僱人,並親自將貨品(如貨品是由船舶、車輛、鐵路列車或飛機運載進口,並已妥為列入艙單內)從運載貨品進口的船舶、車輛、鐵路列車或飛機直接運往保稅倉;或

-

該等貨品─

- 是在一般保稅倉、公眾保稅倉或私用保稅倉內的;或

- 是在領有製造該等貨品的牌照的地方的;或

- (由1996年第46號第9條廢除)

- 是在某船舶、車輛、鐵路列車或飛機上的(如該等貨品是由該船、 車輛、鐵路列車或飛機運載進口或即將由該船、車輛、鐵路列車或飛機運載出口的,並已妥為列入艙單內);或

- 是在關長根據第28A條批准的地方的;或

- 是航空轉運貨物。

-

該人是─

管有偽造身份證(藏有他人身份證)

香港法例177章人事登記條例第7A條

-

任何人無合法權限或合理辯解,而使用或保管或管有偽造身份證或根據本條例發出的其他文件的偽造本,即屬犯罪

- 循公訴程序定罪後,可處第6級罰款及監禁10年;及

- 循簡易程序定罪後,可處第5級罰款及監禁2年。

-

任何人無合法權限或合理辯解,而使用或保管或管有他人身份證或根據本條例發出而屬於他人的其他文件,即屬犯罪

- 循公訴程序定罪後,可處第6級罰款及監禁10年;及

- 循簡易程序定罪後,可處第5級罰款及監禁2年。

-

就第(1)或(1A)款而言,被控人如有以下情形,即被當作為保管或管有身份證、其他文件、偽造身份證或其他偽造文件

- 由他親自保管或管有該證或文件;或

- 明知而將該證或文件交由他人實際保管或管有,或放在其他地方,不論該地方是否由他本人佔用,以上述方式保管或管有、或放在上述地方的身分證、其他文件、偽造身分證或其他偽造文件,不論是否由被控人或其他人使用,均無關重要。

身份證的轉讓(轉移他人身份證給他人)

香港法例177章人事登記條例第7AA條

-

任何人無合法權限或合理辯解而將

- 身份證或根據本條例發給的其他文件;或

-

偽造身份證或根據本條例發給的其他文件的偽造本,轉讓給他人,即屬犯罪

- 循公訴程序定罪後,可處第6級罰款及監禁10年;及

- 循簡易程序定罪後,可處第5級罰款及監禁2年。 (由1996年第25號法律公告修訂)

- 就第(1)款而言,身份證、其他文件、偽造身份證或其他偽造文件的轉讓,不論是否與被控人或其他人有關,均無關重要。

資料來源 律政司雙語法例資料系統

評估測試 請參考青法網手機應用程式內「青少年違法行為自評表」(Apple iOS及Android Google Play)

處理方法 按此

犯罪成因分析

- 部份青少年因為貪玩、受到不良朋輩唆使、或者誤以為要「有義氣」幫助朋友,因而犯上以上的罪行。

- 部份青少年誤以為以上的違法行為只是輕微罪行,警察會因為他們年紀小而不予追究。

甚麼是酗酒及相關罪行?

暴飲定義

在被訪前一個月內,有一次過 飲用最少5罐/杯酒」,相當於平均飲用了62.5克(50至75克)純酒精。在二零一零 年,行為風險因素調查發現約7.2%的被訪者有暴飲行為。值得注意的是,暴飲人士多 以年輕人為主。按不同年齡組別及性別比較,在男性中,25至34歲年齡組別暴飲的比 率最高(15.6%),而女性則為18至24歲(4.6%)

據衞生署數據,如每100毫升血液內含300微克酒精,屬深度酒精中毒,會暫時失去知覺或昏迷,超過500微克可以致命。根據阿明攝取的酒量推算,其酒精單位高達21.6,血液酒精濃度接近500微克,達可致命級別。

常見罪行/現象(警察年報數字)

犯與酒後駕駛有關的罪行人數統計

| 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

| 總定罪人數 | 709人 | 1,073人 | 1,072人 | 948人 | 950人 | 688人 | 694人 | 838人 | 772人 | 709人 |

資料來源:香港警察年報

後果及影響

除了隨機呼氣測試行動外,如駕駛者:

- 涉及交通意外;或

- 在行車時,違反交通規例;或

- 被懷疑酒後駕駛

警方有權要求駕駛者進行檢查呼氣測試。如檢查呼氣測試報告顯示駕駛者體內的酒精比例超過法定限度,則必須另外進行呼氣、血液或尿液檢驗。

由一九九九年十月一日起,駕駛者的法定酒精限度為:

每 100 毫升血液內含 50 毫克酒精;或

每 100 毫升呼氣內含 22 微克酒精;或

每 100 毫升尿液內含 67 毫克酒精

任何駕駛者如被發現體內酒精含量超過法定限度,將會被起訴。

- 最高可被判處罰款港幣 25,000 元及監禁 3 年

- 強制修習駕駛改進課程

- 記 10 分違例駕駛記分

最短停牌期如下:

| 呼氣、血液或尿液中的酒精比例 | 最短停牌期 | |

| 首次定罪 | 第二次/再次定罪(註一) | |

|

第1級 (超過訂明限度(註二),但低於每100毫升呼氣/血液/尿液分別含有35微克/80毫克/107毫克酒精的比例) |

六個月 | 兩年 |

|

第2級 (超過第1級,但低於每100毫升呼氣/血液/尿液分別含有66微克/150毫克/201毫克酒精的比例) |

一年 | 三年 |

|

第3級 (超過第2級) |

兩年 | 五年 |

|

註一:任何人若曾經干犯酒後駕駛的相關罪行,不論對上一次的酒精濃度如何,都會被視作第二次/再次干犯酒後駕駛罪行。有關第二次/再次定罪的罰則將視乎酒精濃度而定。

註二:『訂明限度』指: |

||

下列酒後駕駛相關罪行的最短停牌期定為『第3級』:

(a) 在酒類或藥物影響下駕駛以致沒有能力妥當地控制車輛;

(b) 沒有提供呼氣樣本作檢查呼氣測試而無合理辯解;或

(c) 沒有提供呼氣、血液或尿液樣本作分析而無合理辯解。

資料來源:運輸署

評估測試 請參考青法網手機應用程式內「青少年違法行為自評表」(Apple iOS及Android Google Play)

處理方法 按此

監測本港青少年飲酒行為

衞生署在二零零五至二零零六年進行了首次以人口為 基礎的兒童健康調查,收集本港14歲及以下兒童的健康資料,包括飲酒方面。另外, 自一九九二年,保安局禁毒處每四年向約十萬名青少年學生,當中大部分為中學生或 同等學歷學生,進行一系列調查以了解他們(服用其他藥物之同時)使用酒精的情況。二 零零八年進行的調查更包括就讀小四至小六及大學的學生。

資料來源:衛生署

青少年的飲酒行為

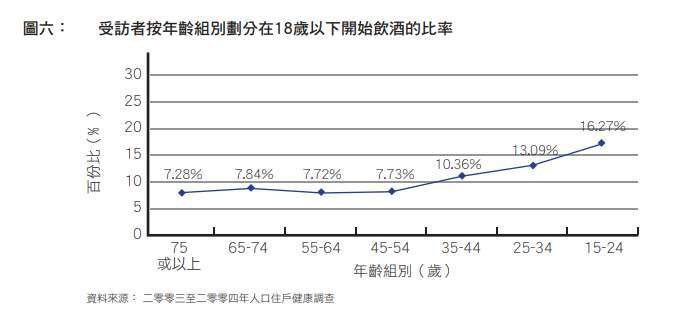

根據二零零五至二零零六年的兒童健康調查顯示,5.0% 11至14歲的兒童曾飲酒, 0.3%是暴飲人士(即上個月曾在數小時內一次過飲五杯或以上的酒精飲品)。此外,二 零零三至二零零四年的人口住戶健康調查顯示,未成年飲酒(報稱在18歲之前開始飲 酒) 的比率在較年輕組別中較高 (見圖六)。

保安局禁毒處最近進行的調查(二零零八年)顯示,64.9%的中學生曾經飲酒。此外, 24.2%的中學生表示在受訪前一個月曾飲酒。

另一項於二零零三年向約三千名大學生進行的本地研究發現,大學生的暴飲比率是7% (男12%,女3%)46。研究發現,雖然與西方學生相比,本港大部分一年級大學生並 不會暴飲或定期飲酒,但亦有一小撮學生較多飲酒及利用飲酒來處理壓力。

香港人(包括年輕人)亦有這種飲酒文化,這或會影響他們對有關風險的理解。本地一項 近期研究發現,一羣具代表性的本港大學生認為使用酒精帶來的風險輕微。另一項探 討本港年輕人如何看待飲酒的正面和負面後果的研究顯示,年輕女士認為飲酒令她們 更容易與人溝通相處,而年輕男士則認為飲酒有助放鬆和入睡。至於飲酒的負面後 果,年輕男士的回應只限於對身體的影響,如面紅和昏睡,而女性受訪者則補充飲酒 會令關係變得緊張、出現不負責任行為和發生意外。

資料來源:衛生署